Der Laden als sozialer Raum

Ein Laden ist kein neutraler Ort. Wer ihn betritt, wird Teil eines sozialen Gefüges – ob bewusst oder unbewusst. Die Einrichtung, die Geräusche, die Präsenz anderer Menschen formen eine Stimmung, die weit über den Akt des Kaufens hinausgeht. Ein ganz leerer Raum kann irritieren. Als fehle etwas Grundlegendes: ein Gegenüber, eine Atmosphäre, vielleicht sogar ein Gefühl der Legitimität, überhaupt dort zu sein. Umgekehrt können zu viele Menschen, zu viel Personal eine Dichte erzeugen, die als Kontrolle empfunden wird – besonders dann, wenn man sich beobachtet fühlt oder in seinem eigenen Tempo gehemmt wird. Diese Spannung zwischen gewünschter sozialer Präsenz und gleichzeitigem Wunsch nach Ungestörtheit ist kein Widerspruch, sondern ein feines Gleichgewicht, das gutes Personal beherrschen muss.

Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder von einander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mässige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten.

Der Philosoph Arthur Schopenhauer erzählt von Stachelschweinen, die in der Kälte zusammenrücken, sich dabei aber durch ihre Stacheln verletzen. Es ist eine Parabel über das Gleichgewicht von Nähe und Distanz – und damit ein verblüffend passendes Bild für das heutige Verhältnis zwischen Konsument*innen und Verkaufspersonal im stationären Handel. Denn auch dort ist die richtige Distanz entscheidend. Unsere repräsentative Befragung unter 3’031 Konsument*innen im DACH-Raum zeigt: Die Menschen wollen nicht einfach «mehr» oder «weniger» Beratung – sie wollen die Kontrolle darüber, wann und wie der Kontakt stattfindet. Nähe ist willkommen, wenn sie nützt. Distanz wird geschätzt, wenn sie das ungestörte Stöbern ermöglicht. Die Beziehung zwischen Kundschaft und Personal wird auch mit zunehmendem Einsatz von Technologien nicht abgeschafft, sondern neu austariert – differenzierter, selbstbestimmter, feinfühliger.

Gianluca Scheidegger

Senior Researcher und Speaker am GDI

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler analysiert gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen mit den Schwerpunkten Handel und Konsumverhalten. Mehr zum Autor

Der Wunsch nach Beratung – aber zu eigenen Bedingungen

Entgegen der oft verbreiteten Annahme, Konsument*innen wollten sich im Laden nur noch selbst bedienen, zeigen unsere Daten ein differenziertes Bild: 64 % der Befragten geben an, dass persönliche Beratung durch keine Technologie ersetzbar sei. Für die Hälfte ist die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, sogar der Hauptgrund, ein Geschäft überhaupt aufzusuchen und nicht online einzukaufen. Und 40 % gehen noch einen Schritt weiter – sie würden Läden boykottieren, die Verkaufspersonal vollständig durch Künstliche Intelligenz ersetzen.

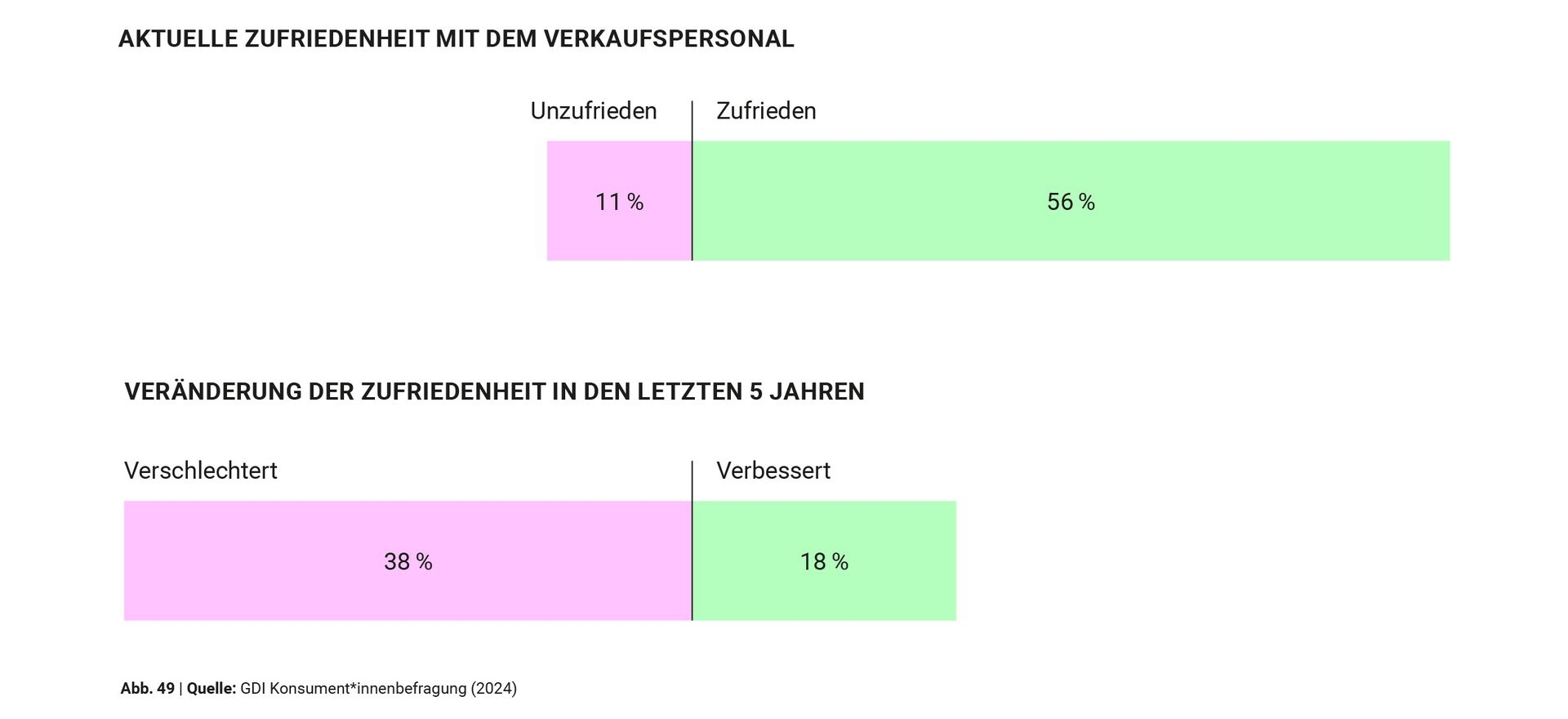

Die Vorstellung eines vollständig autonomen Einkaufens, in dem kein menschlicher Kontakt mehr nötig ist, stösst bei weiten Teilen der Bevölkerung noch auf Skepsis. Viele schätzen das Gespräch, den Austausch, die Expertise – aber nur dann, wenn sie dies auch wirklich wollen. Dort, wo der Service und die Beratung stimmen, sind die Kund*innen nach wie vor zufrieden. Besonders in der Schweiz bewerten viele ihre Erfahrungen mit dem Verkaufspersonal positiv. Hierzulande sind 60 % der Befragten im Allgemeinen zufrieden mit dem Verkaufspersonal in den Geschäften. In Deutschland liegt der Wert bei 52 %, in Österreich bei 55 %.

Zufriedenheit schwindet – Vertrauen bröckelt

Gleichzeitig lässt sich eine wachsende Unzufriedenheit nicht leugnen. 38 % der Befragten im DACH-Raum berichten, dass sich die Qualität des Verkaufspersonals in den letzten fünf Jahren verschlechtert habe. Demgegenüber stehen nur 18 %, die eine Verbesserung feststellen. Die Diskrepanz ist deutlich – und sie hat Folgen. Denn je unzufriedener die Befragten mit dem Personal sind, desto eher können sie sich einen Einkauf ohne Verkaufspersonal vorstellen und desto offener stehen sie Läden gegenüber, in denen der Mensch durch Technologie ersetzt wird.

ZUFRIEDENHEIT MIT DEM VERKAUFSPERSONAL IM WANDEL

Die Ursachen für die steigende Unzufriedenheit liegen auf der Hand: In vielen Geschäften fehlt Personal, oder es ist überlastet. Verkäufer*innen müssen beraten, kassieren, einräumen, gleichzeitig technisch versiert und menschlich präsent sein. Unter diesen Bedingungen bleibt kaum Raum für die Art von kompetenter, aufmerksamer und individuell passender Beratung, die sich viele wünschen.

Hinzu kommt: Viele Kund*innen sind heute oft bestens vorbereitet. Wer ein Geschäft betritt und eine grössere Anschaffung plant, hat sich online schon umfassend informiert. Wenn dann die Auskunft im Laden oberflächlich bleibt oder Fragen unbeantwortet bleiben, entsteht Enttäuschung – und das Vertrauen in die Beratung sinkt. Kein Wunder, dass viele lieber auf Distanz gehen.

66 % wollen ihre Ruhe

Genau das zeigt sich auch in den Zahlen. Zwei Drittel der Befragten – konkret 66 % – bevorzugen es, beim Einkaufen nicht angesprochen zu werden und erst dann Hilfe zu erhalten, wenn sie sie aktiv suchen. Der Wunsch nach Ruhe im Raum, nach selbstbestimmtem Erkunden, ist klar formuliert. Die Verkäuferin oder der Verkäufer soll nicht verschwinden – aber sich zurücknehmen. Nicht der Kontakt selbst ist das Problem, sondern der Zeitpunkt und die Art des Zugangs.

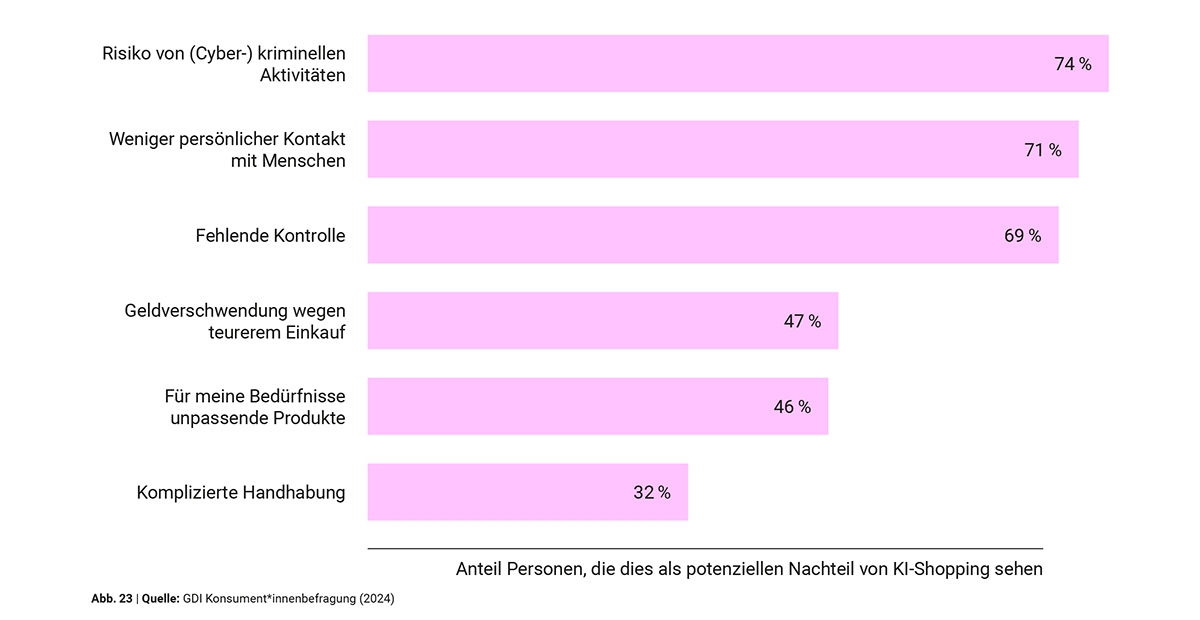

Diese Haltung spiegelt sich auch in der Einschätzung zu Künstlicher Intelligenz wider. 47 % der Befragten sehen «weniger persönlichen Kontakt mit Menschen» als einen der Vorteile, wenn Einkaufsprozesse teilweise oder ganz an eine KI ausgelagert werden. Gleichzeitig, in einer separaten Frage, sehen 71 % darin einen Nachteil. Das heisst: Viele bewerten denselben Aspekt je nach Situation unterschiedlich – mal als Erleichterung, mal als Verlust.

WENN KI DAS EINKAUFEN ÜBERNIMMT – WELCHE NACHTEILE ERWARTEN KONSUMENT*INNEN?

Ob Nähe als hilfreich oder störend empfunden wird, hängt stark vom Moment ab – vom Kontext, vom Produkt, von der eigenen Stimmung. Beratung ist nicht grundsätzlich willkommen oder unerwünscht. Sie soll dann erfolgen, wenn sie passt.

Die Kunst der richtigen Distanz

Die Zukunft des Einkaufens entscheidet sich nicht an der Frage, ob KI den Handel ersetzt, sondern daran, ob sie ihn verbessern kann – im Sinne der Menschen, die einkaufen. Konsument*innen erwarten keinen radikalen Bruch, sondern eine kluge Weiterentwicklung. Der stationäre Handel bleibt relevant, wenn er Nähe bietet, ohne aufdringlich zu sein, und Distanz zulässt, ohne kalt zu wirken.

Wie bei Schopenhauers Stachelschweinen ist es auch im Handel eine Kunst, die richtige Distanz zu finden: nah genug für Wärme, weit genug für Autonomie. Die Technik kann dabei helfen – aber nur, wenn sie den Menschen dient. Die Beratung der Zukunft ist präsent, aber nicht dominant. Sie ist kompetent, aber nicht belehrend. Und sie ist menschlich – gerade weil sie versteht, wann sie sich zurücknehmen muss.

Smart und Menschlich: KI im Spannungsfeld zwischen Effizienzmaximierung und Kundenzentrierung

Eine repräsentative Umfrage von über 3000 Konsument*innen im DACH-Raum gibt Aufschluss über die Unsicherheiten und die Bedürfnisse der Kund*innen. Ob Unternehmen diese Bedenken ernst nehmen, zeigt die Befragung von rund 300 Führungskräften im Handel in Deutschland und der Schweiz. Praxisorientierte Hilfestellung für die erfolgreiche Implementierung von KI-Massnahmen bietet dabei das TRADE-Framework basierend auf den Studienerkenntnissen.

Wie der Handel daraus konkrete Strategien entwickelt, diskutieren internationale Expert*innen und Branchenleader an der 75. Internationalen Handelstagung am 10. und 11. September 2025 am GDI in Rüschlikon.