Rüschlikon, Herbst 1951: In einem Hotelzimmer mit Blick auf den Zürichsee sitzen Handelsfachleute aus aller Welt beisammen. Sie diskutieren über neue Ladenformate, tauschen Rezepte für erfolgreiche Kundenbindung aus, während ihre Begleiterinnen per Schiff, Car und Bergbahnen die Schweiz erkunden. Was als sechstägige Studienwoche begann, ist heute eine eineinhalbtägige, hochkarätige Konferenz, an der internationale Thought Leaders die Zukunft des Handels gestalten. In den frühen Jahren trafen sich die Teilnehmenden der Tagung in Hotels wie dem Belvoir in Rüschlikon und ab 1963 im frisch eröffneten Gottlieb Duttweiler Institut im «Park im Grüene». Ende der 70er erhielt sie ihren heutigen Namen: Internationale Handelstagung. Doch egal ob in den 50ern oder im 21. Jahrhundert – stets ging es um dieselbe Kernfrage: Wie gestalten wir den Handel von morgen?

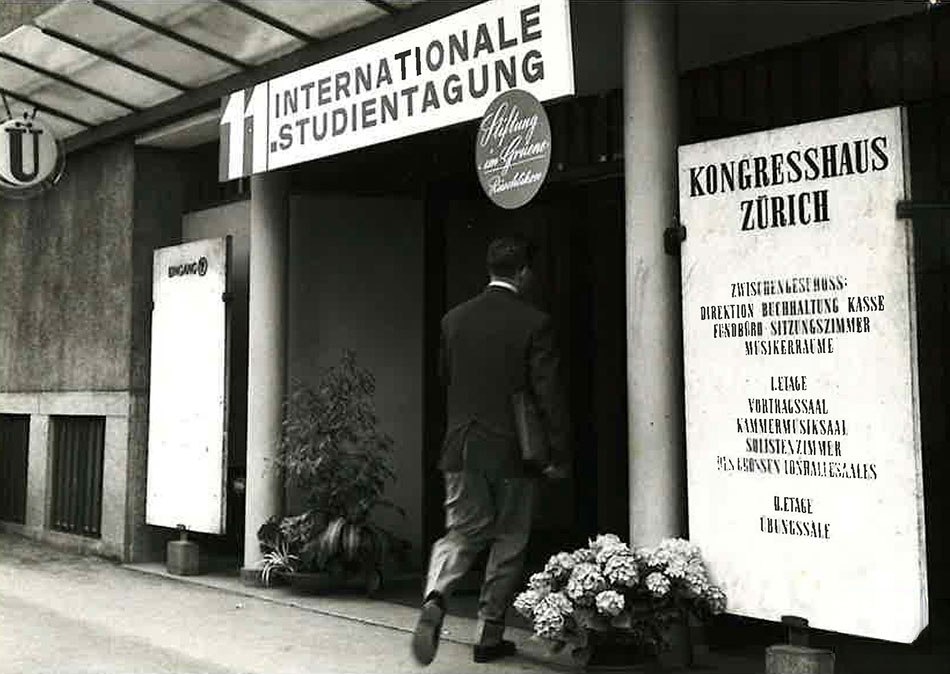

Die erste Konferenz am neu eröffneten Gottlieb Duttweiler Institut

Extra curriculum

Bereits seit 1951 äussern sich an der Tagung internationale Branchenkenner und renommierte Expertinnen rund um den Handel mit Referaten oder als Teilnehmende an Diskussionsrunden. Neben den inhaltlichen Vorträgen und Panels standen früher aber auch Workshops und Netzwerkanlässe sowie Betriebsbesichtigungen am Rande der Veranstaltung auf dem Programm. So besuchten die Teilnehmenden beispielsweise den Migros-Verkaufswagen oder den Produktionsbetrieb Micarna. Ein Sonderprogramm boten die Organisatoren auch für «die Damen der Kongressteilnehmer», wie Broschüren aus den Anfangszeiten der Tagung zeigen. Dies beinhaltete etwa eine Schifffahrt nach Rapperswil oder eine Carreise nach Luzern inklusive Mittagessen auf dem Bürgenstock für einen gelungenen Ausflug in die Schweiz.

Impressionen aus den Anfangsjahren der Handelstagung

Anekdoten und Themenhighlights aus dem GDI-Archiv

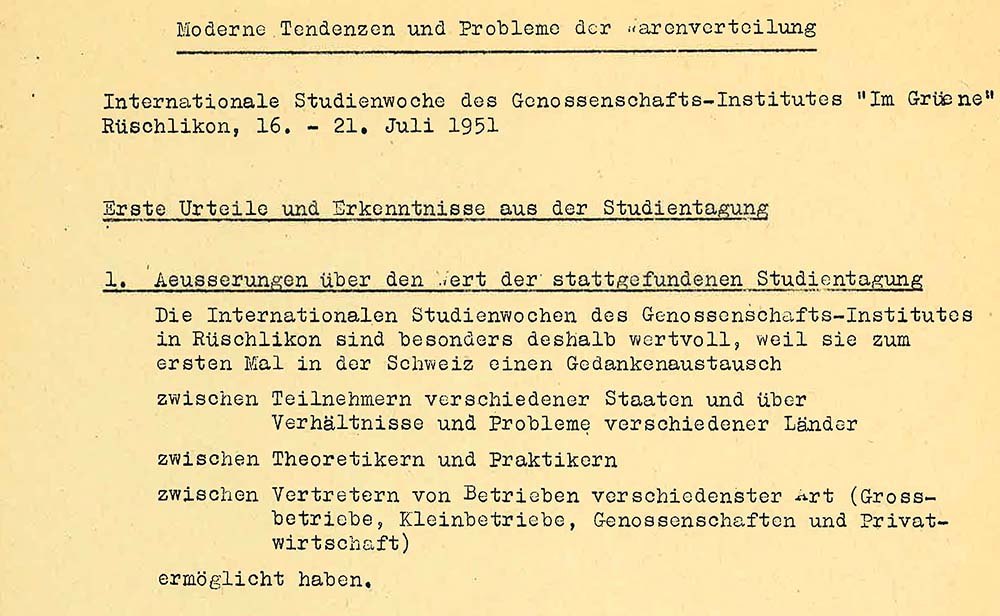

- 1951: Moderne Tendenzen und Probleme in der Warenverteilung

Die erste Studientagung startete mit einem breiten Themenprogramm: Von Selbstbedienungsläden über die Sortimentsauswahl und Warendistribution bis hin zu Herausforderungen von Kleinbetrieben und grossen Warenhäusern. Von Montag bis Samstag referierten und diskutierten die Teilnehmenden internationale Praxisbeispiele. So beschrieb etwa eine Vertreterin aus Paris, dass Selbstbedienungsläden von der Französin nur zögernd aufgesucht werden. Denn die einfache Frau geniere sich, die wenigen billigen Artikel, die sie einkaufen kann, in einem Drahtkorb zur Schau zu stellen. Im Protokoll zu den ersten Urteilen und Erkenntnissen der Studientagung geht hervor, wie wertvoll dieser Austausch in der Schweiz ist:

- 1953: Menschliche Beziehungen innerhalb und ausserhalb des Betriebes

In den Panel-Diskussionen resümierten die Teilnehmenden, dass auf dem Gebiet des Studiums der Kundenpsychologie noch sehr viel getan werden müsse. Denn «der Kunde ist der wichtigste Faktor für den Detaillisten» betont Prof. R. G. Magnus-Hannaford aus der UK, und warnt gleichzeitig: «Die Meinung, dass ausgezeichnete Kundenbeziehungen geschaffen und unterhalten werden müssen durch das Anbieten eines Übermasses an Dienstleistungen – Hauslieferungen, telefonische Bestellungen, Kundenkredite usw. – bedeutet eine Verwechslung von Dienstleistungen mit Dienst am Konsumenten.» - 1957: Probleme der Freizeitgestaltung

In der offenen Diskussion herrscht Einigkeit – die Menschen sind überlastet, die arbeitsfreie Zeit sollte verlängert werden. Spannend sind die Überlegungen, die nun folgen: Was machen Menschen, die plötzlich mehr Freizeit haben? Und wie können und sollen Unternehmen die sinnvolle Freizeitgestaltung ihrer Arbeitnehmenden unterstützen? Im Panel möchte ein Teilnehmer wissen «was die Frau davon halten wird, die jeden Abend und am Samstag ihren Gatten zu Hause hat.» Eine Frau Heymann erwidert: «Es ergeben sich in einigen Familien Schwierigkeiten, wenn der Vater oder Gatte zu viel Freizeit hat und nicht weiss, wie er sie verbringen soll. Die Männer sollten in diesem Fall versuchen, sich zu Hause nützlich zu machen.» - 1958: Neue Aspekte der Selbstbedienung und Automation im Handel

Ende der 50er ging es rund um die Selbstbedienung nicht etwa um autonome Läden ohne Personal, wie sie in der Schweiz heute existieren, sondern um die Ablösung des Verkaufs über die Theke. Die Kundschaft kann die Ware vor dem Kauf in die Hände nehmen und begutachten. Besonders herausfordernd waren dabei vorverpackte Frischprodukte wie Fleisch, die sich je nach Verpackung schnell verfärben. Die Gespräche drehten sich um Materialien, Beleuchtung, Verpackungszentralen, aber auch um zunehmenden Ladendiebstahl in der Selbstbedienung. Ein Thema, das auch heutzutage bei autonomen Läden Probleme verursacht. Ein vollautomatisierter Laden konnten sich die Teilnehmenden aber nicht vorstellen: «Die Selbstbedienung brachte Kunden und Ware näher zueinander; mit einer überspitzten Automation würde man jedoch den Lebensmittelladen auch vom Kunden wegnehmen.» - 1964: Personalknappheit: Ein echter Mangel oder Verschwendung?

Bei der vorherrschenden Personalknappheit Mitte der 60er Jahre stellte sich in der Paneldiskussion die Frage, ob diese auch einen echten Mangel oder doch eher auf eine Verschwendung von Personalressourcen zurückzuführen ist – und wie so oft, war die Antwort «ein bisschen von beidem». So sagt etwa ein Dr. Munz «Die Arbeitsfreude und -moral hat überall gelitten, auch bei uns in der Schweiz. Jeder Arbeitgeber tut gut, zu überlegen, wo es bei ihm Ansatzpunkte zu einem Betriebsethos gibt.» - 2001: Consumer-centric retailing

«Value for Money» werde abgelöst durch «value for time» – das wirft die Frage auf, warum Menschen überhaupt einkaufen. Und was Handelsunternehmen den Menschen bieten können, die keine Lust mehr haben, ihre Zeit mit Shopping zu verbringen. Der Schlüssel liege gemäss einer Referentin in der Beziehung zu den Menschen. Bereits Anfang des Jahrtausends zeigt das GDI auf, wie wichtig die Nähe zur Kundschaft ist, ein Thema, das auch an der 75. Handelstagung im Mittelpunkt steht.

Seit 1951 ist die Internationale Handelstagung in Rüschlikon der Ort für Visionäre des Handels. International renommierte Branchenkenner und Pionierinnen diskutieren aktuelle Herausforderungen und künftige Entwicklungen. Als Brücke zwischen Forschung und Praxis ist die Tagung am Puls der Zeit und bietet seit der ersten Ausgabe einen wertvollen Austausch und Netzwerkmöglichkeiten. An der diesjährigen Konferenz im September sind unter anderem diese Speaker bestätigt: Beatrice Weder di Mauro (Professorin und renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin), Christopher Carl (Marketingleiter US bei AliExpress), Michael Mueller (CEO der Valora Group), Antje von Dewitz (CEO von VAUDE) und Nicholas Christakis (Professor für Sozial- und Naturwissenschaften an der Yale University).