Was waren die Treiber für die neue Studie «Smart und Menschlich: KI im Spannungsfeld zwischen Effizienzmaximierung und Kundenzentrierung»?

Johannes Bauer: Als wir den Schwerpunkt unserer neuen Retail-Studie setzten, war KI allgegenwärtig: ständig neue Prognosen, von einer möglichen Verdopplung des BIP bis zu Milliardeninvestitionen in KI-Start-ups. Die Debatte wurde dominiert von grossen Tech-Konzernen wie OpenAI, Meta, Google oder NVIDIA. Doch je mehr wir uns damit beschäftigten, desto klarer wurde: Es fehlt der Blick darauf, was konkret in den Unternehmen unserer Region passiert und wie die Menschen über das Thema Künstliche Intelligenz denken.

Gianluca Scheidegger: Genau hier wollten wir ansetzen. Uns interessierte: Wo stehen Handelsunternehmen beim Thema KI wirklich? Woran arbeiten sie konkret? Und deckt sich das überhaupt mit den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kundschaft? Wir wollten das Stimmungsbild der Bevölkerung erfassen und der Frage nachgehen, ob Unternehmen mit ihren KI-Initiativen auf dem richtigen Weg sind – oder an den Menschen vorbei entwickeln. Deshalb haben wir in unserer Erhebung den Weg gewählt sowohl Unternehmensvertreter*innen als auch Konsument*innen zu befragen.

Dr. Gianluca Scheidegger ist Senior Researcher und Speaker am Gottlieb Duttweiler Institut. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler analysiert gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen mit den Schwerpunkten Handel und Konsumverhalten.

Welche Erkenntnisse aus der Studie haben euch am meisten überrascht?

Johannes Bauer: Eine der überraschendsten Erkenntnisse war der deutliche Pessimismus der Konsument*innen: Die Mehrheit rechnet mit Verschlechterungen durch KI – etwa beim Service oder bei den Preisen – obwohl Unternehmen davon ausgehen, dass KI vor allem Vorteile bringt. Zudem zeigte sich ein erheblicher Zielkonflikt zwischen Managementfokus und Kundenerwartung: Unternehmen investieren in KI-Bereiche, die aus Kundensicht kaum Nutzen stiften.

Gianluca Scheidegger: Mich hat überrascht, wie ambivalent die Beziehung der Konsument*innen zum Verkaufspersonal ist. Einerseits sind Mitarbeitende im Laden für viele unverzichtbar – oft sogar der Hauptgrund, nicht online zu kaufen. Andererseits wünschen sich viele, nicht angesprochen zu werden und möglichst ungestört einzukaufen. Dass dann fast die Hälfte der Befragten weniger menschlichen Kontakt als Vorteil von KI empfindet, fand ich schon erstaunlich.

Die meisten Befragten erwarten durch künstliche Intelligenz mehr Verschlechterungen als Verbesserungen. Woher kommt dieser Pessimismus?

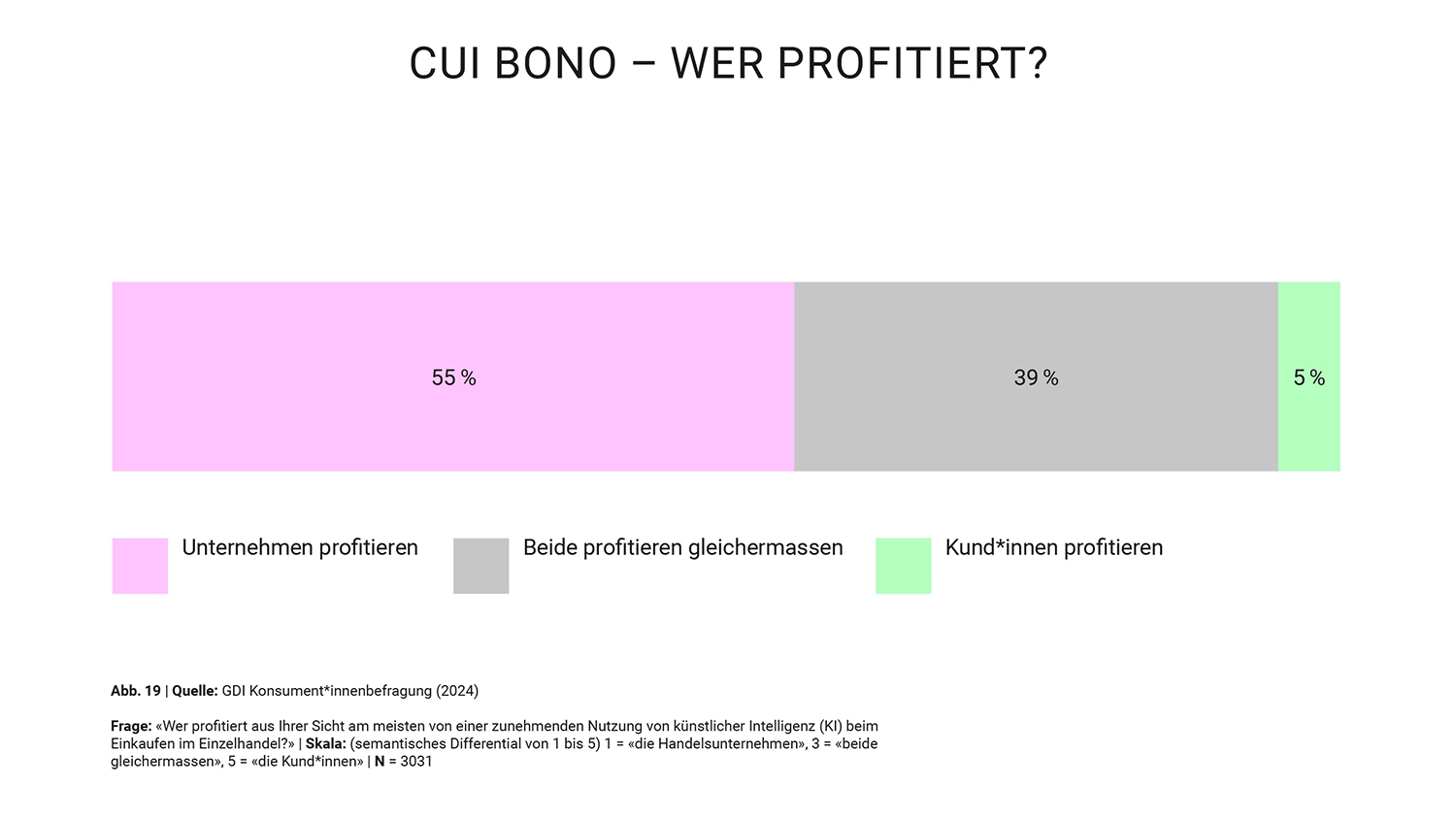

Gianluca Scheidegger: Ganz einfach: Viele Menschen trauen den Unternehmen schlicht nicht zu, verantwortungsvoll mit KI umzugehen – da schwingen Misstrauen, ethische Bedenken und Angst vor Kontrollverlust deutlich mit. Drei Viertel der Befragten fürchten einen Missbrauch von KI, fast ebenso viele Manipulation durch Falschinformationen, und rund zwei Drittel sehen ihre Privatsphäre in Gefahr. Und das Vertrauen in den konkreten Nutzen? Gerade einmal fünf Prozent glauben, dass Kund*innen am Ende wirklich profitieren – mehr als die Hälfte hingegen sieht die Hauptnutzniesser ganz klar auf Unternehmensseite.

Johannes Bauer: Und überraschend in diesem Zusammenhang ist: die Einschätzungen der Manager*innen decken sich weitestgehend mit diesen Befürchtungen. Viele wollen KI vor allem zur Steigerung ihrer Kosteneffizienz einsetzen. Aktuell dreht sich die Management Diskussion fast ausschliesslich darum, was man automatisieren könnte. Es wird viel experimentiert, ohne konkretes strategisches Ziel und meist losgelöst von der Frage, ob und wie man mit diesen Automatisierungsmassnahmen Wert für Kund*innen und Mitarbeitende generiert. Es scheint sogar so, als nehmen die Manager*innen Abstriche auf Kunden- und Mitarbeitendenseite bewusst in Kauf.

Dr. Johannes C. Bauer ist Head of Think Tank am Gottlieb Duttweiler Institut. Er untersucht Veränderungen im Konsum- und Kaufverhalten, die Zukunft des Handels vor dem Hintergrund langfristiger Konsum-, Technologie- und Geschäftsmodell-Trends sowie Chancen und Risiken der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft.

Können die Personen die Auswirkungen von KI im Handel überhaupt abschätzen, wenn es noch wenig für Endkonsument*innen brauchbare Tools gibt?

Gianluca Scheidegger: Genau das war eine der grössten Herausforderungen unserer Studie – überhaupt ein verlässliches Bild davon zu bekommen, wie die Bevölkerung zu KI steht. Viele Menschen haben bislang kaum bewusste Berührungspunkte mit KI gemacht – oder sie nutzen Anwendungen wie personalisierte Empfehlungen, Chatbots oder automatische Übersetzungen, ohne diese als „KI“ wahrzunehmen. Entsprechend basieren viele Einschätzungen eher auf abstrakten Vorstellungen, Medienberichten oder allgemeinen Sorgen als auf konkreten Erfahrungen.

Viele Menschen nutzen Anwendungen wie personalisierte Empfehlungen, Chatbots oder automatische Übersetzungen, ohne diese als «KI» wahrzunehmen.

Johannes Bauer: Die Studie zeigt sehr deutlich: Die Haltung zu KI hängt stark vom individuellen Technikverständnis ab. Menschen, die technologisch affin sind – also etwa Jüngere oder Akademiker*innen – begegnen KI mit deutlich mehr Offenheit. Sie sehen eher die Chancen, sind neugieriger und weniger misstrauisch. Andere hingegen fühlen sich von der Dynamik eher überrollt, was Pessimismus und Skepsis verstärkt. Diese Unterschiede zu verstehen ist zentral, wenn man KI wirklich in der Breite verankern will.

KI ist im Handel kein Kundenbedürfnis, gleichzeitig investieren viele Unternehmen in entsprechende Anwendungen. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?

Gianluca Scheidegger: Genau, KI ist per se kein Kundenbedürfnis. Nur weil irgendwo KI drinsteckt, heisst das noch lange nicht, dass Konsument*innen das automatisch als besser empfinden. Es braucht einen spürbaren, konkreten Nutzen – sei es schnellere Hilfe, günstigere Preise, bessere Empfehlungen oder weniger Aufwand beim Einkauf. Und genau da liegt das Problem: Viele Unternehmen investieren in KI, weil sie sich quasi genötigt fühlen, auch etwas mit KI machen zu müssen, um nicht von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Die Frage ist dann oft: ‚Was können wir optimieren?‘ – aber viel zu selten: ‚Was löst tatsächlich ein Kundenproblem?‘. Und solange dieser Bezug fehlt, bleibt der technologische Fortschritt für viele Kund*innen abstrakt – oder sogar störend.

Gemäss der Umfrage bei den Manager*innen wollen Unternehmen vor allem da in KI investieren, wo die Kundschaft den kleinsten Nutzen sieht. Haben die Detailhändler die Kundenzentrierung verloren?

Johannes Bauer: Ein gutes Beispiel ist personalisierte Werbung. Handelsunternehmen investieren hier massiv in KI, weil sie sich davon mehr Effizienz und höhere Conversion Rates versprechen. Aber: Für die allermeisten Menschen ist mehr oder bessere Werbung kein Bedürfnis – sie empfinden sie oft als störend, selbst wenn sie gut auf sie zugeschnitten ist. Und genau das ist das Problem, das unsere Studie zeigt: KI wird häufig dort eingesetzt, wo aus Unternehmenssicht ein Vorteil entsteht – aber aus Konsument*innensicht kein echter Mehrwert.

KI wird häufig dort eingesetzt, wo aus Unternehmenssicht ein Vorteil entsteht – aber aus Konsument*innensicht kein echter Mehrwert.

In den letzten fünf Jahren hat die Zufriedenheit mit dem Verkaufspersonal abgenommen. Fachkräftemangel, Kostendruck und (Teil-)Automatisierungen könnten Ursachen dafür sein. Wie könnte KI das Personal künftig unterstützen?

Gianluca Scheidegger: Was uns in der Studie deutlich aufgefallen ist: Wenn Konsument*innen den Service im stationären Handel kritisieren, dann geht es fast immer um zwei Punkte – mangelnde Verfügbarkeit des Personals und unzureichendes Fachwissen. Genau da kann KI sinnvoll ansetzen. Wenn sie dem Verkaufspersonal Routinetätigkeiten wie Lagerabfragen, Retouren oder administrative Aufgaben abnimmt, wird Kapazität frei – und die Mitarbeitenden sind wieder besser für Kund*innen ansprechbar. Gleichzeitig kann KI helfen, Fachwissen strukturiert und kontextbezogen bereitzustellen – also genau die Informationen, die zur jeweiligen Beratungssituation passen. Gerade bei komplexen Produkten oder neuen Mitarbeitenden ist das ein echter Mehrwert. Aber entscheidend ist: KI darf kein Vorwand sein, um Personal einfach abzubauen. Sie soll den Menschen im Laden stärken und befähigen. Und wenn Unternehmen sich doch entscheiden, Personal zu reduzieren, dann muss das für die Kundschaft auch spürbar werden – zum Beispiel in Form von tieferen Preisen oder anderen konkreten Vorteilen.

Die Studie präsentiert ein Framework mit dem Namen TRADE. TRADE soll Unternehmen bei der Umsetzung einer kundenzentrierten KI-Strategie unterstützen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?

Johannes Bauer: Das TRADE-Framework ist nicht als fixfertige Anleitung zu verstehen, wie Unternehmen KI einsetzen sollen. Es ist vielmehr eine Einladung, einen Schritt zurückzugehen – bevor man sich in technischen Möglichkeiten und Effizienzpotenzialen verliert. Der zentrale Gedanke dahinter ist: Erst nochmal bewusst überlegen, wofür das eigene Unternehmen eigentlich steht, was das strategische Ziel ist – und wie KI genau dabei helfen kann, das eigene Leistungsversprechen gegenüber den Kund*innen noch besser einzulösen. Es geht also nicht darum, KI um der KI willen einzusetzen, sondern gezielt dort, wo sie zur Identität und Ausrichtung des Unternehmens passt. Genau bei diesen Überlegungen will TRADE unterstützen – indem wir beispielhaft aufzeigen, wie sich KI entlang verschiedener Handelsstrategien sinnvoll implementieren lässt.

Es geht nicht darum, KI um der KI willen einzusetzen, sondern gezielt dort, wo sie zur Identität und Ausrichtung des Unternehmens passt.

Wo seht ihr derzeit das grösste Potenzial für den Einsatz von KI, der sowohl Unternehmen als auch Kund*innen echten Mehrwert bietet?

Johannes Bauer: In unserer Studie haben wir das Spannungsfeld zwischen Unternehmenssicht und Kundenerwartung in einer Matrix zusammengefasst: Auf der einen Achse die Potenzialeinschätzungen des Managements – also wo sich Effizienzgewinne oder Einsparungen vermuten lassen – und auf der anderen der wahrgenommene Mehrwert aus Sicht der Kund*innen. Dazu haben wir für den Konsument*innenfragebogen die geplanten Investitionen in konkrete Nutzenversprechen übersetzt. Ein Beispiel: Wenn Unternehmen in Betrugsprävention investieren, bedeutet das für Kund*innen vor allem sichere Bezahlung und ein vertrauensvoller Umgang mit persönlichen Daten.

Gianluca Scheidegger: Und genau hier wird es spannend – denn es gibt einige Bereiche, in denen sich Managementpotenzial und Kundennutzen sehr gut überlappen. Dazu gehören etwa: verbesserte Suchfunktionen, optimiertes Bestandsmanagement, intelligente Verkaufsassistenz, Betrugsprävention oder verbesserte Produktbeschreibungen. Alles Dinge, die Menschen im Alltag helfen – weil sie Produkte schneller finden, die relevanten Informationen erhalten, sicher bezahlen können und ihre Bestellung möglichst schnell eintrifft.

Smart und Menschlich: KI im Spannungsfeld zwischen Effizienzmaximierung und Kundenzentrierung

Eine repräsentative Umfrage von über 3000 Konsument*innen im DACH-Raum gibt Aufschluss über die Unsicherheiten und die Bedürfnisse der Kund*innen. Ob Unternehmen diese Bedenken ernst nehmen, zeigt die Befragung von rund 300 Führungskräften im Handel in Deutschland und der Schweiz. Praxisorientierte Hilfestellung für die erfolgreiche Implementierung von KI-Massnahmen bietet dabei das TRADE-Framework basierend auf den Studienerkenntnissen.

Echte Interaktionen bleiben im Handel auch mit dem Einsatz von KI wichtig. Erfahren Sie an der Internationalen Handelstagung wie Sie Nähe im Zeitalter von hybriden Lebensrealitäten schaffen und sich damit Wettbewerbsvorteile sicheren.