Der Donut-Effekt steht für eine sichtbare Verschiebung im Konsumverhalten: Die Menschen kaufen zunehmend ausserhalb der Zentren ein – in den Wohnquartieren und am Stadtrand. Aktivitäten verschieben sich dorthin, wo Menschen leben und arbeiten. In den Stadtzentren büsst der Einzelhandel ein, während Randlagen an Bedeutung gewinnen. Hauptursache dafür ist nicht nur der Onlinehandel, sondern vor allem der nachhaltige Wandel der Arbeitswelt. Denn das Homeoffice hat die Aktionsradien und Bewegungsmuster der Menschen verkleinert.

Basierend auf aggregierten Zahlungsdaten hat das Gottlieb Duttweiler Institut die Konsumausgaben in Innenstädten mit Stadträndern verglichen. Die neue Auswertung zeigt, dass die Frequenz- und Umsatzverlagerung, die zwischen 2020 und 2022 erstmals deutlich sichtbar wurde, sich bis ins Jahr 2025 verstetigt. Der Donut-Effekt ist Realität geworden.

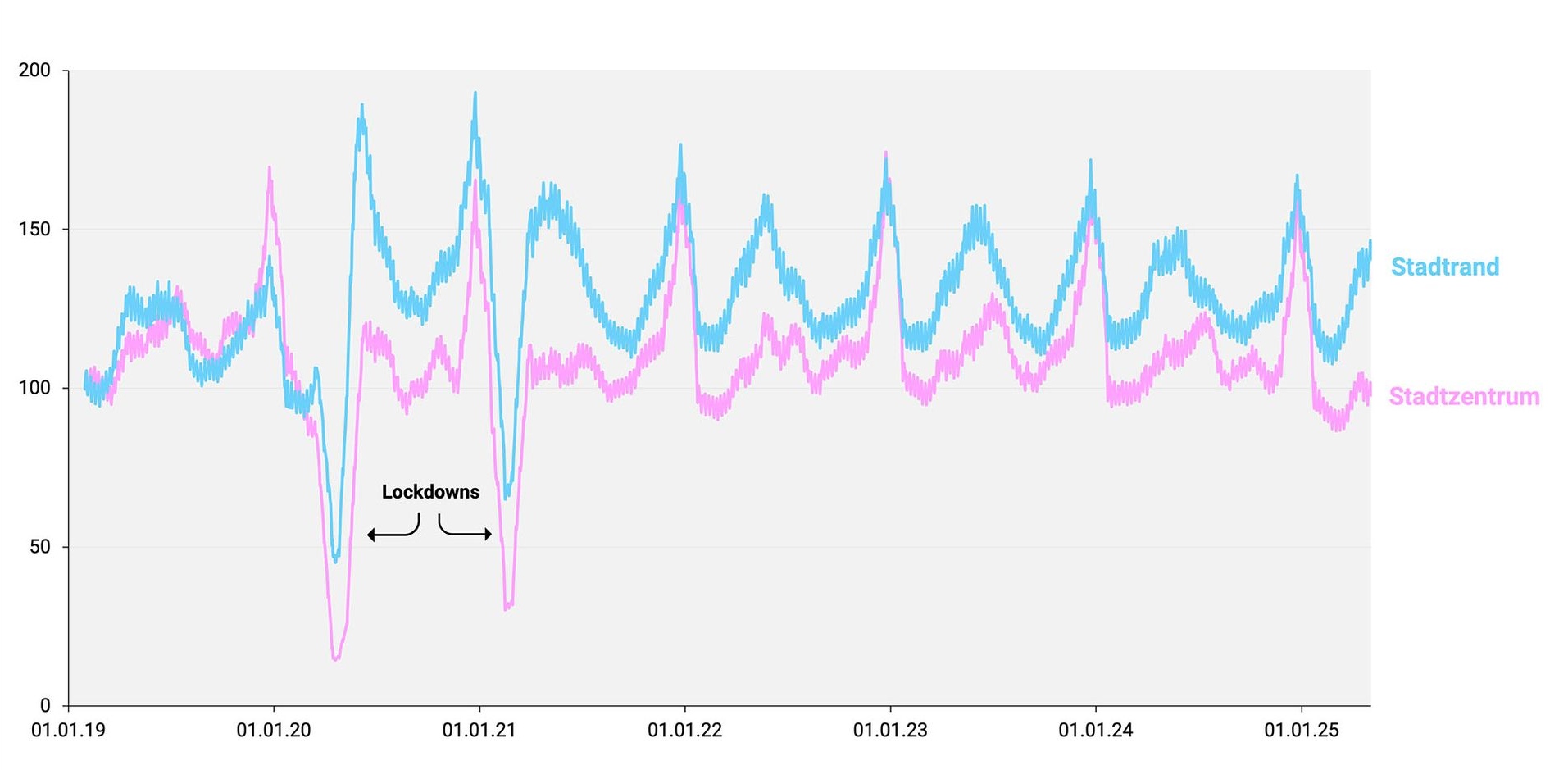

Schweizer Konsumausgaben im Bereich Non-Food

(Kartenzahlungen, indexiert: Januar 2019 = 100)

Konsumausgaben in Schweizer Innenstädten und Stadträndern zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 4. Mai 2025. (Rollierender 30-Tage Mittelwert)

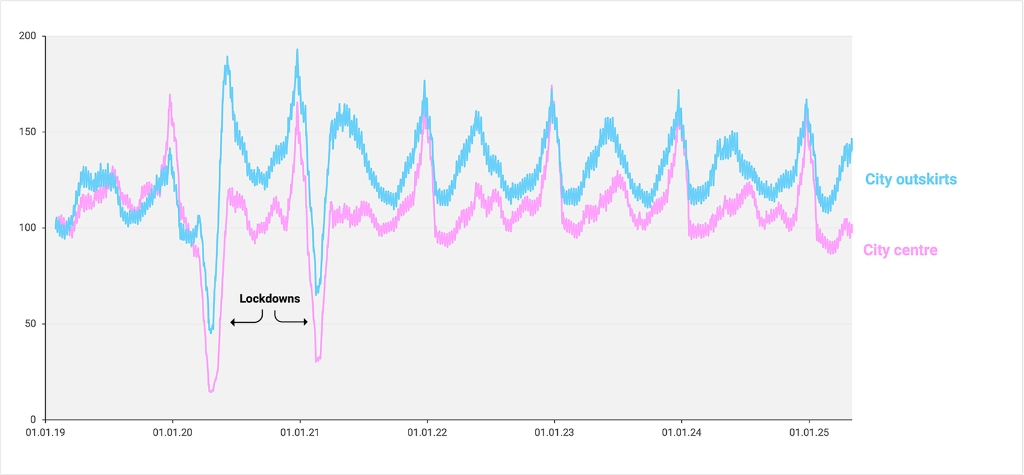

Konsumausgaben in Schweizer Innenstädten und Stadträndern zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 4. Mai 2025. (Rollierender 30-Tage Mittelwert)Swiss consumer spending in the non-food sector

(Card payments, indexed: January 2019 = 100)

Consumer spending in Swiss city centres and suburban districts between 1 January 2019 and 4 May 2025 (rolling 30-day average)

Consumer spending in Swiss city centres and suburban districts between 1 January 2019 and 4 May 2025 (rolling 30-day average)Am Stadtrand liegen die stationären Non-Food-Einzelhandelsumsätze im April 2025 rund 40 % über dem Niveau von Januar 2019. Im Vergleich dazu haben sich die Innenstädte kaum erholt und liegen sogar 1% darunter. Die neue Konsumgeografie ist damit eindeutig: Weg vom Zentrum, hin zur Peripherie.

Das Homeoffice als Treiber des Wandels

Auch wenn der Trend wieder leicht rückläufig ist, arbeitet über ein Drittel der Erwerbstätigen im Kanton Zürich weiterhin regelmässig von zu Hause. Der Alltag – und mit ihm der Konsum – verlagert sich näher an den Wohnort. Wer nicht mehr täglich ins Büro pendelt, kauft häufiger dort ein, wo er lebt: im Quartier, auf dem Weg zum Spielplatz oder nach dem Besuch im Fitnessstudio. Das verändert nicht nur die geographische Konsumverteilung, sondern auch die Erwartungen an den Einzelhandel.

In den Vordergrund rückt nun das Prinzip der Nähe. Nähe bedeutet mehr als kurze Wege. Es ist das Zusammenspiel aus Zugänglichkeit, Vertrautheit, persönlicher Beratung und direkter Produkterfahrung. Die quantitative Komponente – Zeitersparnis – ergänzt sich mit einer qualitativen: Nähe vermittelt Vertrauen, Kontakt und Wertschätzung. Gerade in einer Handelswelt, die zunehmend von KI, Automatisierung und anonymisierten Plattformen geprägt ist, wird lokale und menschliche Nähe zum emotionalen Gegengewicht.

Nähe als strategischer Erfolgsfaktor

Nähe ist mehr als eine nostalgische Idee. Sie bietet eine Antwort auf die Herausforderungen urbaner Konsumverlagerung, auf technologische Entfremdung und den Bedeutungsverlust innerstädtischer Handelslagen. Für den stationären Einzelhandel bedeutet das: Nicht mehr zentral sein zählt, sondern präsent und nah. Der Handel muss sich dorthin orientieren, wo die Menschen tatsächlich leben, nicht dort, wo sie früher arbeiteten.

Doch wie lässt sich Nähe in einer zunehmend hybriden Welt konkret gestalten? Antworten darauf liefert die 75. Internationale Handelstagung am Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon. Unter dem Titel «Nearconomy: Trust Beyond Transactions» diskutieren Vordenkerinnen und Praktiker, wie Handelsunternehmen physisch, digital und emotional näher an ihre Kundschaft rücken – und so Vertrauen jenseits von Transaktionen schaffen.

Methodik

Die Analyse basiert auf Daten von Monitoring Consumption Switzerland, einer gemeinsamen Initiative der Universität St. Gallen, der Universität Lausanne–E4S und Novalytica, unterstützt von SIX, Worldline und der Swiss Payments Association. Ausgewertet wurden tägliche, aggregierte und anonymisierte Kartenzahlungen im stationären Non-Food-Handel (keine E-Commerce-Transaktionen) zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 4. Mai 2025. Für die Analyse des Donut-Effekts wurde der Umsatzverlauf in den Kernstädten mit jenem in den Stadtrandgebieten verglichen. Diese Einteilung folgt der Klassifikation des Bundesamts für Statistik (BFS).