Die Schweiz traut sich im zweiten Versuch an die E-ID heran. Sie verspricht, Behördengänge einzusparen, elektronische Signaturen zu ermöglichen sowie Bankkonten zu eröffnen und vieles mehr. Die Bevölkerung bleibt bisher skeptisch, ist das Vorhaben doch im ersten Versuch der Abstimmung 2021 gescheitert. In der Realität sind heute Menschen, Geräte, Daten und Dienste bereits so eng miteinander verknüpft wie nie zuvor. Technologische Fortschritte von 5G-Mobilfunk über Cloud-Technologien bis zur künstlichen Intelligenz bilden die Basis für eine hypervernetzte Welt. Dadurch entstehen integrierte Dienste und Plattformen. In Ländern wie China und Brasilien sind digital vernetzte Dienste auf Bundesebene und im Privatsektor schon längst Alltag. Doch Europa und die Schweiz sind zögerlich beim Einsatz immer vernetzterer digitaler Dienste. Hier gilt: Nur weil technisch immer mehr möglich ist, heisst das nicht automatisch, dass neue digitale Systeme besser sind als die alten oder dass sie von der Gesellschaft akzeptiert werden. Vertrauen, Transparenz und gute Nutzererfahrung entscheiden letztlich darüber, ob hypervernetzte Angebote Anklang finden.

Gian-Luca Savino

Senior Researcher und Speaker am GDI

Der promovierte Informatiker analysiert globale Trends in den Bereichen Technologie und Umwelt sowie deren Auswirkungen für Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft.

Mehr zum Autor

Auf dem Weg in die Hyperkonnektivität: Wo steht die Schweiz?

Ein Blick auf die Schweiz zeigt exemplarisch die Chancen und Herausforderungen der Hyperkonnektivität im öffentlichen Sektor. Die digitale Verwaltung hat zuletzt grosse Fortschritte gemacht: 73 % der Schweizer Bevölkerung erledigen bereits über die Hälfte ihrer Behördenkontakte online, zum Beispiel Steuererklärungen oder Autobahnvignetten. Gegenüber der letzten Erhebung 2021 ist das ein Plus von 4 %, Tendenz steigend. Hauptgründe für diese wachsende Nutzung von E-Government sind laut Umfragen die zeitliche Flexibilität und Zeitersparnis, die Online-Services bieten. Auch Kostenersparnisse gewinnen an Bedeutung, da digitale Prozesse oft effizienter sind. Entsprechend sind zwei Drittel der Bürger*innen (rund 66 %) mit dem Online-Angebot ihrer Behörden zufrieden, ein beachtlicher Vertrauensbeweis in digitale, amtliche Dienstleistungen Amtsservices.

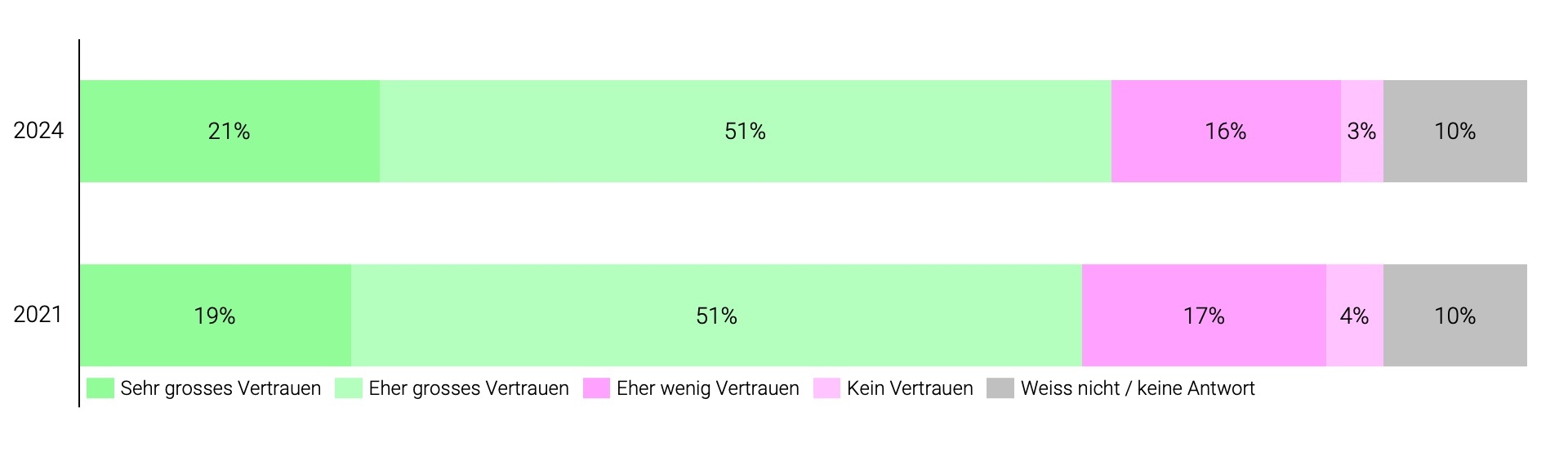

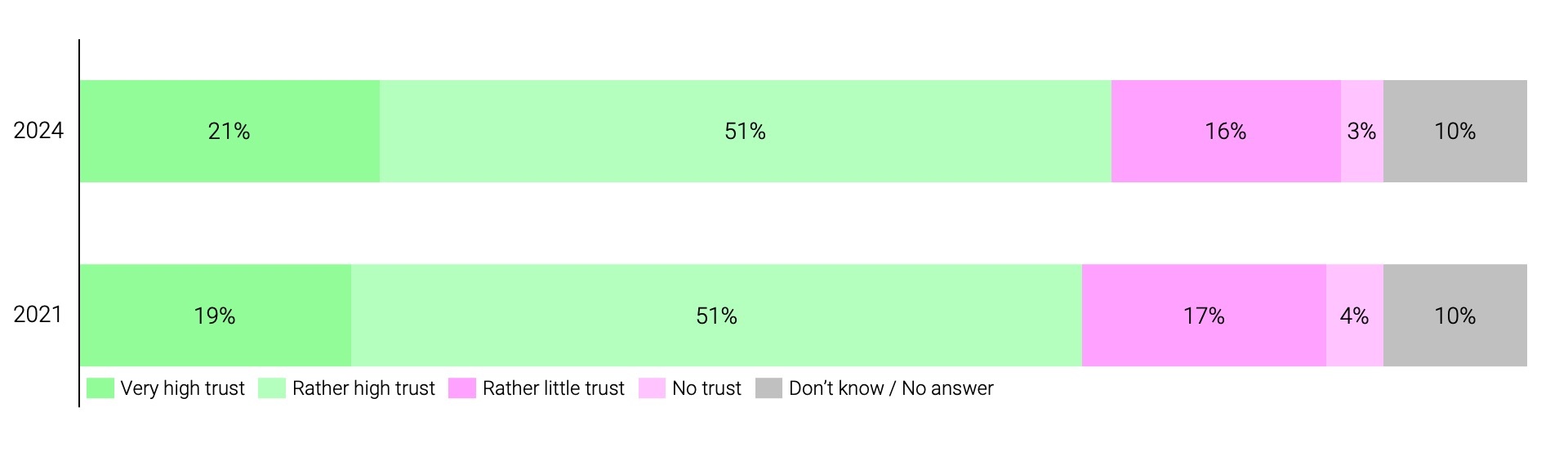

Wie gross ist Ihr Vertrauen in die Online-Dienste der Behörden auf nationaler Ebene bezüglich des Persönlichkeits- und Datenschutzes?

Das Vertrauen in Online-Dienste der Behörden auf nationaler Ebene bzgl. des Persönlichkeits- und Datenschutzes in der Schweizer Bevölkerung ist zuletzt leicht gestiegen (Studienbericht Nationale E-Government-Studie 2025).

Gleichzeitig gibt es klare Hinweise, wo der digitale Staat noch besser werden muss. Eine nationale E-Government-Studie 2025 fand heraus, dass für 53 % der Bevölkerung das grösste Hindernis bei der Nutzung von Online-Behördendiensten die schwierige Auffindbarkeit der Angebote ist. Viele wissen gar nicht, welche Behördengänge schon digital möglich wären. Zudem existieren oft separate Portale je Amt oder Kanton, was den Zugang erschwert. Entsprechend wünscht sich fast die Hälfte der Bürger*innen einen zentralen digitalen Zugang zu allen Behördenleistungen, eine Art «One-Stop-Shop» für E-Government. Dieses Szenario könnte mit der anstehenden Wahl der e-ID in der Schweiz ein wenig näher rücken.

Super-Apps: Vorreiter einer hypervernetzten Welt

Ein prägnantes Beispiel für Hyperkonnektivität sind sogenannte Super-Apps: einzelne Apps, die ganze Ökosysteme an Funktionen und Diensten bieten

In China dominiert WeChat als bereits etablierte Super-App. Ohne diese App ist man dort digital kaum lebensfähig. WeChat begann als Messenger und hat sich zur All-in-One-Plattform entwickelt. Über WeChat chatten die Nutzer*innen nicht nur, sondern erledigen praktisch alles, ohne die App zu verlassen – von Anrufen, Bezahlen, Einkaufen, Route planen und Taxi buchen. Die chinesische Regierung kooperiert eng mit WeChat; so kann die App sogar als offizieller digitaler Ausweis dienen. Die Kehrseite dieser totalen Vernetzung: WeChat steht unter strenger staatlicher Überwachung. Politisch sensible Inhalte werden zensiert oder gelöscht, und Nutzerkonten bei Bedarf gesperrt. Ein gesperrter Account bedeutet für Betroffene digitalen Totalausschluss: Sie können plötzlich weder kommunizieren noch mobil bezahlen oder sich online ausweisen.

Russland forciert seit diesem Jahr ebenfalls eine neue staatlich geförderte Super-App namens «Max», die in direkte Konkurrenz zu WhatsApp treten soll. Neben zahlreichen Funktion ähnlich des chinesischen WeChat sollen auf Max staatliche Dienstleistungen direkt integriert werden. Kritiker warnen, dass ein solcher zentraler Messenger der Regierung umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten eröffnen könnte. Entsprechend kursiert bereits der Verdacht, Max diene als «Spyware» des Kreml, was staatliche Medien jedoch entschieden bestreiten.

Auch anderswo steigen Messaging-Apps zu Super-Apps auf. In Brasilien ist WhatsApp allgegenwärtig: Etwa 98 % der Internetnutzer*innen des Landes verwenden die App. Kommunikation im Alltag, von Familienchats bis Kundenservice, läuft dort zu grossen Teilen über WhatsApp. Sogar behördliche Informationen und kommerzielle Transaktionen verlagern sich in Brasilien zunehmend in diese Plattform. Seit Einführung von WhatsApp Pay kann man über den Messenger direkt Geld an Bekannte oder Händler senden. Bereits 96 % der brasilianischen Unternehmen nutzen WhatsApp geschäftlich, zur Kundenkommunikation, für Bestellungen oder Zahlungsvorgänge. Die App entwickelt sich damit schrittweise zur multifunktionalen Infrastruktur des Alltags. Im Gegensatz zu China und Russland steht hier der Mehrwert der Konsument*innen sowie Unternehmen im Fokus. Der technologische Fortschritt trägt zur Vereinfachung alltäglicher Abläufe bei.

Schwieriges Terrain für Super-Apps in Europa

Während Super-Apps in einigen Ländern der Welt boomen, tun sie sich in Europa bislang schwer. Hier fehlt bisher die «eine App für alles». Die Gründe sind vielfältig: Ein Hauptfaktor ist die starke Besetzung des westlichen App-Marktes durch spezialisierte Angebote. Für fast jeden Zweck gibt es etablierte Einzel-Apps: Facebook, Instagram und TikTok fürs Soziale, Uber für Mobilität, Lieferdienste fürs Essen, Netflix für Medien, Google Maps für Navigation und lokale Suche usw. Die Konsument*innen sind an diese Lösungen gewöhnt und zeigen kaum Bedarf für einen Ersatz.

Auch gesetzliche Hürden sind hoch. Europas strenge Datenschutzregeln, allen voran die DSGVO (GDPR), machen es schwierig, Unmengen personenbezogener Daten auf einer Plattform zu bündeln. Super-Apps leben aber davon, Daten aus verschiedenen Quellen zu kombinieren, um personalisierte Dienste bereitzustellen. Zusätzlich wacht die EU genau darauf, dass kein einzelnes Unternehmen zu viel Marktmacht anhäuft. Grosse digitale Ökosysteme stossen schnell auf kartellrechtliche Bedenken. Während Regierungen in Asien dominante Plattformen mitunter fördern, zielt Europa eher darauf ab, Monopole zu verhindern. Eine westliche Super-App gerät somit in ein Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Wettbewerbsrecht.

Nicht zuletzt spielen kulturelle Vorlieben eine Rolle. Europäische Kund*innen schätzen Auswahl und Dezentralität, viele nutzen lieber für jeden Zweck eine andere spezialisierte App, anstatt alle Dienste einem einzigen Anbieter anzuvertrauen. Das Vertrauen, in einer Plattform das ganze digitale Leben abzuspeichern, ist hier geringer ausgeprägt als etwa in China.

All das heisst nicht, dass gar keine Super-App-ähnlichen Entwicklungen stattfinden. Einige westliche Dienste erweitern schrittweise ihren Funktionsumfang. So ist beispielsweise Google Maps längst mehr als ein Navi: Es bündelt Ortssuche, Restaurantbewertungen, Verkehrsinfos, ÖPNV-Tickets und teils Buchungsfunktionen in einer App. Grosse Fintech-Apps wie Revolut oder Klarna versuchen, Finanzdienstleistungen vom Banking bis Shopping zu vereinen. Und Meta integriert WhatsApp stärker mit Facebook, Instagram und E-Commerce. Dennoch: Eine all-in-one App nach Vorbild WeChat ist in Europa vorerst nicht in Sicht.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Die Welt wird unaufhaltsam vernetzter und digitaler. Menschen schätzen dabei vor allem Bequemlichkeit und Effizienz, sei es im Kontakt mit Unternehmen oder Behörden. Super-Apps wie WeChat führen vor Augen, welches Komfortniveau technisch bereits möglich ist. Zwar wird ein vergleichbares All-in-One-Ökosystem in Europa kurzfristig wohl nicht Fuss fassen, doch die Annäherung von Diensten schreitet auch hier voran. Für Unternehmen und Organisationen bedeutet das: Es lohnt sich, neuen digitalen Strategien offen gegenüberzustehen und etablierte Kommunikations- und Vertriebskanäle zu überdenken. Kund*innen erwarten zunehmend nahtlose Erfahrungen, wie etwa direkt aus dem Chat heraus Bestellungen aufgeben oder bezahlen zu können. Dienste wie WhatsApp Business ermöglichen heute schon eine direkte, persönliche Kundenkommunikation im Messenger. In der Schweiz experimentieren erste Firmen damit, Beratung oder Support via WhatsApp anzubieten, um näher am Kunden zu sein. Im Einzelhandel sind ein aktuelles Google-Maps-Profil und ein aktiver WhatsApp-Kanal bereits Pflicht, um digital sichtbar und erreichbar zu bleiben.

Auch ohne Super-App vor der Haustür schreitet die Verknüpfung digitaler Dienstleistungen in allen Lebensbereichen voran. Unternehmen und Behörden sollten diese Entwicklung proaktiv mitgestalten, durch benutzerfreundliche Angebote, frühzeitige Integration neuer Technologien (z. B. digitale Zahlungsmethoden) und den stetigen Dialog mit den Nutzern. So stellt man sicher, in einer hypervernetzten Zukunft nicht abgehängt zu werden. Die Hyperkonnektivität bietet enorme Chancen für effizientere Prozesse und neue Geschäftsmodelle, aber nur, wenn eine Balance aus Komfort und Kontrolle gelingt, die von der Gesellschaft mitgetragen wird. Letztlich wird die Zukunft digitalen Fortschritts in Europa davon abhängen, dass wir technische Innovation und Verantwortung untrennbar miteinander verknüpfen. Dann kann die digitale Transformation ihr Versprechen einlösen, unser Leben bequemer zu machen, ohne Vertrauen und Zusammenhalt zu gefährden.