Am 22. November treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G20 in Johannesburg. Es ist der erste Gipfel auf afrikanischem Boden und markiert nicht nur eine symbolische Premiere, sondern steht für eine graduelle Verschiebung im globalen Machtgefüge. Unter südafrikanischer Präsidentschaft mit dem Leitmotiv «Solidarity, Equality, Sustainability» wird sichtbar, wie der Globale Süden beginnt, die globalen Debatten und Entscheidungsräume aktiv mitzugestalten. Dass die USA ihre Teilnahme abgesagt haben, wirkt wie ein Sinnbild dieser neuen Realität: Der Globale Süden rückt ins Zentrum, während der Norden seine frühere Selbstverständlichkeit als alleiniger Taktgeber verliert.

Joschka J. Proksik

Senior Researcher und Speaker am GDI

Als promovierter Politikwissenschaftler analysiert er die Wechselwirkungen zwischen Geopolitik, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Technologie.

Mehr zum Autor

Wer oder was ist der Globale Süden?

Der Begriff ist unscharf und beschreibt weniger eine exakte geografische Lage als eine gemeinsame historische und ökonomische Erfahrung. Meist wird der Globale Süden in Anlehnung an die 134 Mitgliedstaaten der G77 definiert, die sich 1964 als Interessenvertretung der Entwicklungs- und Schwellenländer gründeten. Während einige Definitionen China ausklammern, beziehen andere es mit ein. Im weiteren Sinne umfasst der Begriff all jene Staaten, die nicht zu den westlichen Industrienationen des Globalen Nordens zählen. Gemeinsam prägen sie heute zunehmend die Struktur der Weltwirtschaft und verändern die Zukunft der globalen Ordnung nachhaltig.

Handelsmotor & Wachstumstreiber

Über viele Jahrzehnte war die Weltwirtschaft von einer Arbeitsteilung geprägt, die ihre Wurzeln in der Kolonialzeit hatte und im Wesentlichen entlang der Nord-Süd-Achse verlief. Länder des Globalen Südens lieferten Rohstoffe und landwirtschaftliche Produkte, während die industrialisierten Volkswirtschaften des Nordens die Weiterverarbeitung übernahmen und dabei den grössten Teil der Wertschöpfung auf sich vereinten.

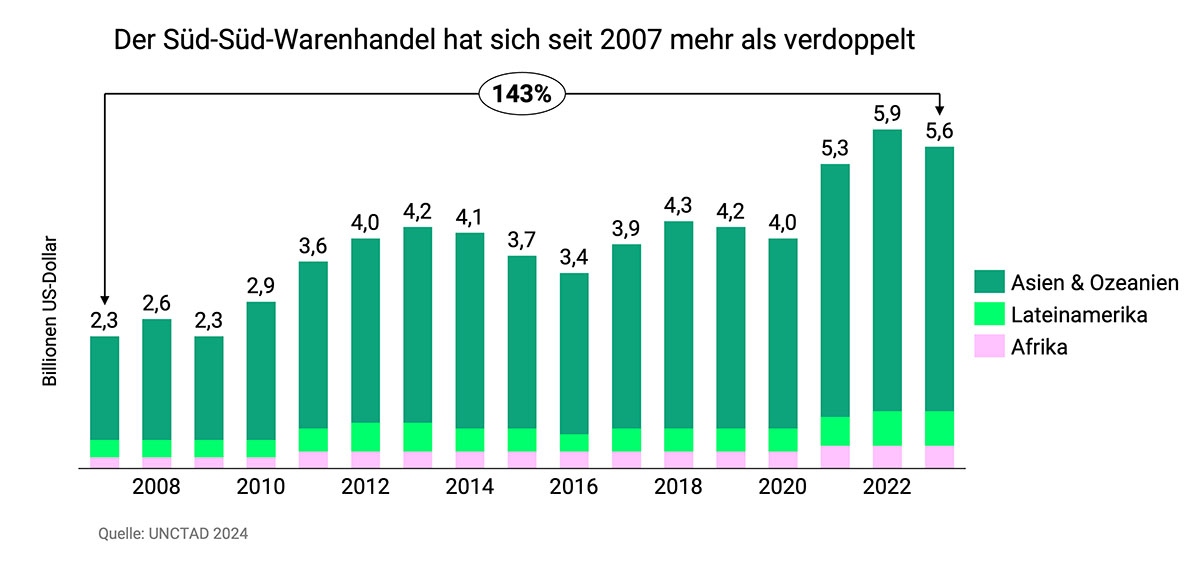

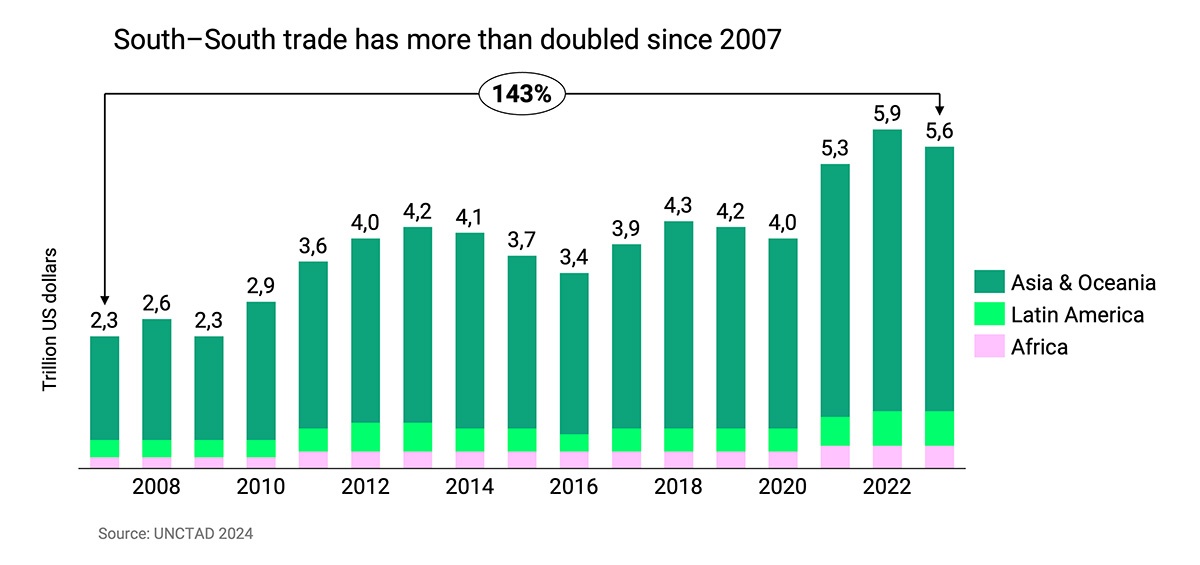

Dieses Bild hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verschoben. Seit 2007 hat sich der Süd-Süd-Handel mehr als verdoppelt und erreichte 2023 rund 5,6 Billionen US-Dollar; zugleich vereinten die Staaten des Globalen Südens 44 Prozent der weltweiten Warenexporte auf sich. Für die kommenden Jahre wird ein weiteres kräftiges Wachstum erwartet: Modellannahmen der Boston Consulting Group prognostizieren, dass der Handel innerhalb des Globalen Südens (ohne China) bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,8 Prozent auf rund 6,3 Billionen US-Dollar steigt. Auch der Nord-Süd-Handel dürfte mit rund 3,7 Prozent pro Jahr spürbar zulegen, getrieben unter anderem von neuen Handelsabkommen wie jenem zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Lateinamerikas.

Neben dieser quantitativen Dynamik zeigt sich auch eine qualitative Verschiebung: Der Handel innerhalb des Globalen Südens geht zunehmend über traditionelle Agrarrohstoffe, Mineralien und fossile Energien hinaus. Schwellenländer erschliessen neue, komplexere Industriezweige. Fertigungsbranchen wie Automobilbau, Elektronik und Chemie gewinnen an Bedeutung. Ein wachsender Anteil der Hightech-Exporte aus Entwicklungsländern geht inzwischen in andere Länder des Globalen Südens, getragen vor allem von China und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens. Auch wenn viele Staaten weiterhin von Rohstoffexporten abhängig sind, entstehen im Süden immer mehr industrielle Cluster und technologisch anspruchsvollere Wertschöpfungsketten.

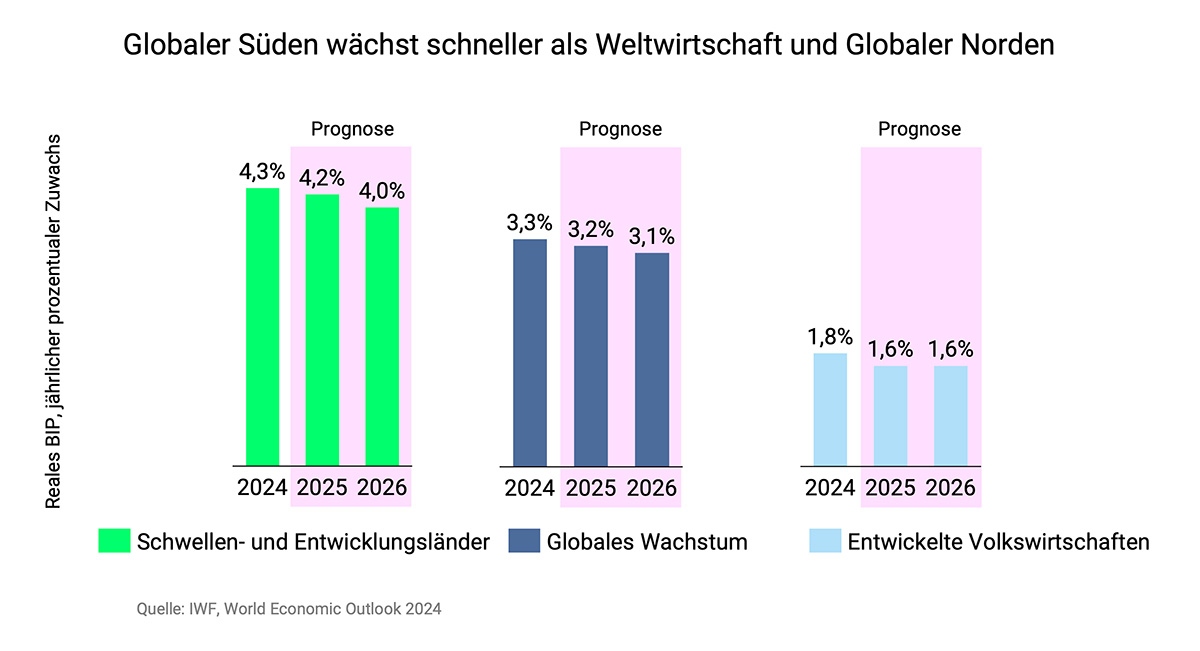

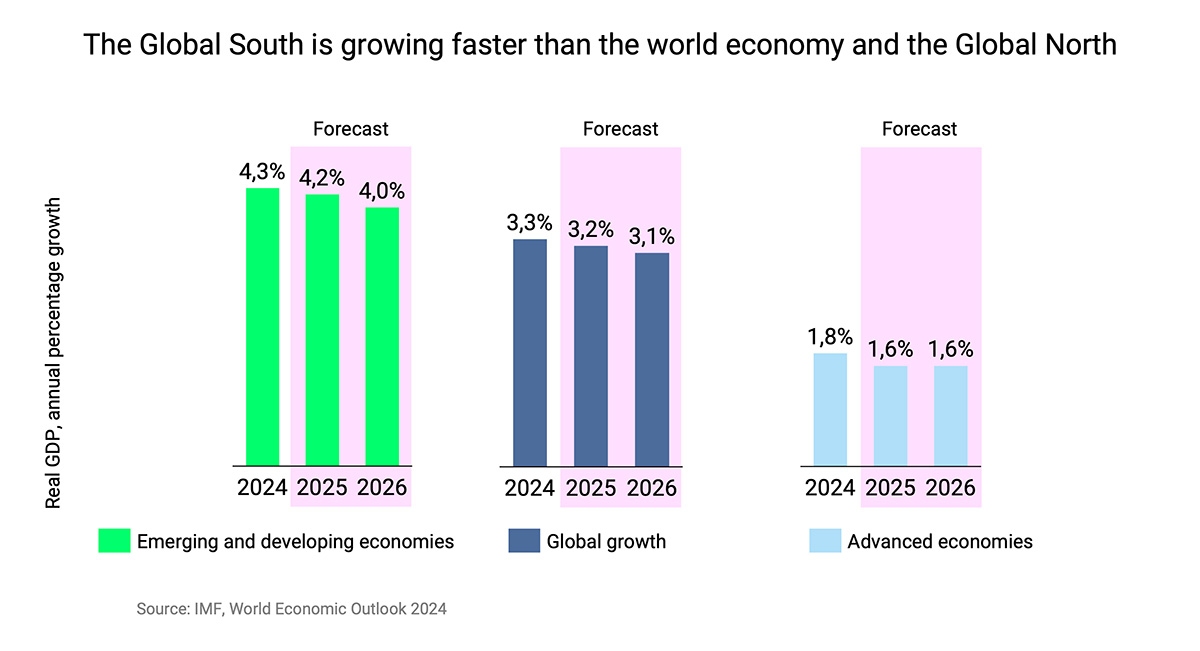

Der Aufschwung im Handel und in der industriellen Fertigung spiegelt sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung wider. Die globale Wachstumsdynamik verschiebt sich zunehmend in Richtung der südlichen Schwellen- und Entwicklungsländer. Kaufkraftbereinigt übersteigt ihr Anteil am globalen BIP bereits den der nördlichen Industriestaaten. Zugleich nehmen Investitionen, Exportanteile und Kreditvergaben aus dem Süden weiter zu. Die wachsende Bedeutung regionaler Märkte verstärkt diesen Trend zusätzlich. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) lag die durchschnittliche Wachstumsrate des realen BIP in den Schwellen- und Entwicklungsländern des Globalen Südens im Jahr 2024 mit 4,3 Prozent deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 3,3 Prozent und weit über dem Wachstum der entwickelten Volkswirtschaften des Globalen Nordens, die lediglich ein Plus von 1,8 Prozent verzeichneten.

Dabei wird das Wachstum im Globalen Süden längst nicht mehr allein von China getragen. Die höchsten Wachstumsraten verzeichneten 2024 laut IWF die zentralasiatischen Staaten Kirgistan (9 Prozent) und Tadschikistan (8,4 Prozent) sowie Vietnam (7,1 Prozent) und Indien (6,5 Prozent). Auch mehrere afrikanische Länder erzielten starke Zuwächse, darunter Niger (10,3 Prozent), Äthiopien (8,1 Prozent) sowie die Demokratische Republik Kongo (6,5 Prozent). Gleichzeitig bestehen deutliche nationale und regionale Unterschiede: So erreichte beispielsweise Südafrika 2024 nur 0,5 Prozent Wachstum, während Thailand mit 2,5 Prozent ebenfalls unter dem regionalen Durchschnitt blieb.

Trotz verhaltener globaler Prognosen dürfte sich das Wachstumsgefälle zwischen dem Globalen Süden und den nördlichen Industriestaaten fortschreiben. Für 2025 und 2026 rechnet der IWF damit, dass etliche Länder des Südens weiterhin überdurchschnittlich wachsen werden. Auch wenn die vergleichsweise hohen Wachstumsraten des Globalen Südens gemessen am niedrigeren Ausgangsniveau vieler Volkswirtschaften relativ zu betrachten sind, führen sie doch in zahlreichen Ländern zu spürbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es entstehen zunehmend neue Mittelschichten, deren steigende Konsumausgaben und wachsende Nachfrage immer stärker zum globalen Wirtschaftsgeschehen beitragen.

Aufstrebende Mittelschichten und wachsende Kaufkraft

Der wirtschaftliche Aufschwung des Globalen Südens spiegelt sich zunehmend in den Lebensverhältnissen vieler Menschen wider. Im Jahr 2023 zählte die Weltbevölkerung erstmals mehr als vier Milliarden Konsument*innen – Menschen, die täglich mindestens zwölf US-Dollar für Konsum ausgeben. Nach Berechnungen des World Data Lab dürfte ihre Zahl bis 2031 um eine weitere Milliarde steigen.

Die Länder des Globalen Südens, insbesondere in Asien, stehen im Zentrum dieser Entwicklung. Hochrechnungen für 2024 gehen davon aus, dass 81 Prozent des weltweiten Zuwachses an neuen Konsument*innen auf China und Indien entfallen, wobei Indien mit rund 34 Millionen neuen Konsument*innen voraussichtlich erstmals vor China mit 29 Millionen liegt. Auch für andere Länder des Globalen Südens wie Indonesien, Bangladesch, Vietnam, Pakistan, Brasilien, Nigeria, Ägypten, die Türkei, Thailand und Mexiko werden deutliche Zuwächse von jeweils über einer Million neuer Konsumentinnen und Konsumenten erwartet.

STRATEGIC FORESIGHT

Für unseren Kunden Switzerland Global Enterprises haben wir ein KI-gestütztes Tool entwickelt, mithilfe dessen die GDI Major Shifts für verschiedene Branchen und Märkte analysiert werden können. Daraus ergaben sich branchenspezifische Implikationen, neue Herausforderungen und Handlungsempfehlungen – etwa bezogen auf das Aufstreben des Global South für die Schweizer Exportwirtschaft. Unser Strategic Foresight-Team unterstützt auch Ihr Unternehmen dabei, globale Trends anwendbar zu machen.

Dabei steigt nicht nur die Zahl neuer Konsument*innen, sondern auch ihre Kaufkraft. Immer mehr Menschen im Globalen Süden verfügen über ein stetig wachsendes Einkommen, das ihnen über die reine Grundversorgung hinaus Konsum- und Investitionsmöglichkeiten eröffnet. Was als Schwelle von zwölf US-Dollar pro Tag definiert ist, markiert dabei lediglich den Einstieg in eine Konsumentenschicht, die sich vielerorts zunehmend in Richtung einer urbanen Mittelschicht mit stabiler Kaufkraft entwickelt.

Laut einer Studie der Beratungsfirma Oxford Economics dürfte sich die Zahl der Mittelschichtshaushalte (verfügbares Jahreseinkommen 20 000 - 70 000 US-Dollar) in den Schwellen- und Entwicklungsländern in den kommenden zehn Jahren nahezu verdoppeln – von rund 354 Millionen im Jahr 2024 auf voraussichtlich 687 Millionen im Jahr 2034. Bis dahin wird nahezu jeder zweite Haushalt der globalen Mittelschicht in China leben. Gleichzeitig wächst die Mittelschicht in Indien rasant und dürfte sich in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln.

Auch jenseits der beiden asiatischen Schwergewichte liegen die Wachstumsschwerpunkte weiterhin in der Asien-Pazifik-Region. Besonders Vietnam verzeichnet nach den Prognosen das schnellste Mittelschichtswachstum. In Lateinamerika dürfte sich die Mittelschicht trotz verhaltenerer Zuwachsraten ebenfalls weiter vergrössern. Brasilien und Mexiko werden bis 2029 voraussichtlich die dritt- und viertgrössten Mittelschichten des Globalen Südens stellen, während für Länder wie Chile, Kolumbien und Peru deutliches Wachstumspotenzial vorausgesehen wird. Und auch für Afrika wird – trotz wirtschaftlicher Herausforderungen – in zentralen Volkswirtschaften ein spürbares Mittelschichtswachstum erwartet, insbesondere in Ägypten und Südafrika.

Wachsendes politisches Selbstbewusstsein

Die wachsende ökonomische Stärke vieler Staaten des Globalen Südens spiegelt sich zunehmend auch in ihrer politischen Haltung wider. Länder wie China und Indien vertreten ihre Interessen heute selbstbewusst und machen deutlich, dass sie sich nicht mehr bedingungslos in bestehende Machtordnungen einfügen lassen. Doch auch jenseits dieser Schwergewichte tritt vielerorts ein neues aussenpolitisches Selbstverständnis hervor. Immer mehr Staaten des Südens verfolgen eigenständige Positionen. Dieses Streben nach grösserer Unabhängigkeit zeigt sich in vielen Fällen in Form eines politischen Pragmatismus, der Kooperation sucht, aber keine dauerhafte Bindung an einzelne Lager.

Zugleich wächst in zahlreichen Ländern das Bewusstsein für den eigenen strategischen Wert. Viele verfügen über bedeutende Vorkommen kritischer Rohstoffe und versuchen, diese Ressourcen als Hebel zu nutzen, um die wirtschaftliche Entwicklung im eigenen Land voranzutreiben. So verlangen beispielsweise Chile, Indonesien und Zimbabwe einen Teil der Wertschöpfung bei der Mineralienverarbeitung im eigenen Land zu belassen – ein Modell das bei Erfolg schnell Schule machen dürfte.

Die wachsende aussenpolitische Eigenständigkeit zeigt sich auch im Umgang mit geopolitischen Konflikten wie dem Krieg in der Ukraine oder dem Nahostkonflikt. Viele Staaten verweigern inzwischen die automatische Gefolgschaft gegenüber westlichen Positionen und formulieren stattdessen eigene Standpunkte.

Trotz dieses grundlegenden Wandels agiert der Globale Süden nicht als geschlossene Einheit. Die Länder unterscheiden sich deutlich in ihren Interessen, geo- und sicherheitspolitischer Positionierung, wirtschaftlichen Voraussetzungen und historischen Erfahrungen. Was sie jedoch verbindet, ist das gemeinsame Streben nach politischer Souveränität, Mitsprache auf Augenhöhe und einem stärkeren Einfluss in globalen Institutionen. Der G20-Gipfel unter südafrikanischer Führung markiert einen weiteren kleinen aber sichtbaren Schritt auf diesem Weg.