1962 legte der Schweizer Einzelhandelspionier Gottlieb Duttweiler den Grundstein für das Gottlieb Duttweiler Institut, GDI. Sein Ziel: ein Institut aufzubauen, in dem das freie Denken über die Zukunft der Welt im Mittelpunkt steht, das zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt und Menschen vor den Profit stellt.

Und dieser Vision sind wir bis heute treu geblieben. Am GDI wecken wir Mut und stillen Neugier. Wir inspirieren und befähigen Menschen und Organisationen, ihre Branchen zu gestalten und den Blick in die Zukunft positiv zu erleben.

UNSER ANGEBOT

Seit der Gründung 1962 ist eins gleich geblieben: kaum etwas ist gewiss. Wir können nur ahnen, was die Zukunft bringen wird. Wie also können Sie dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen für die Kunden von morgen lebendig und relevant bleibt? Wir erforschen die Zukunft, erstellen Zukunftsstudien, veranstalten Konferenzen, entwickeln Innovationsstrategien und setzen Führungspotenzial frei für erfolgreiche Transformationen. Unsere Schwerpunktbereiche sind Ernährung, Einzelhandel und Gesundheit. Als Eventlocation bringen wir Menschen an unserer aussergewöhnlichen Lage zusammen.

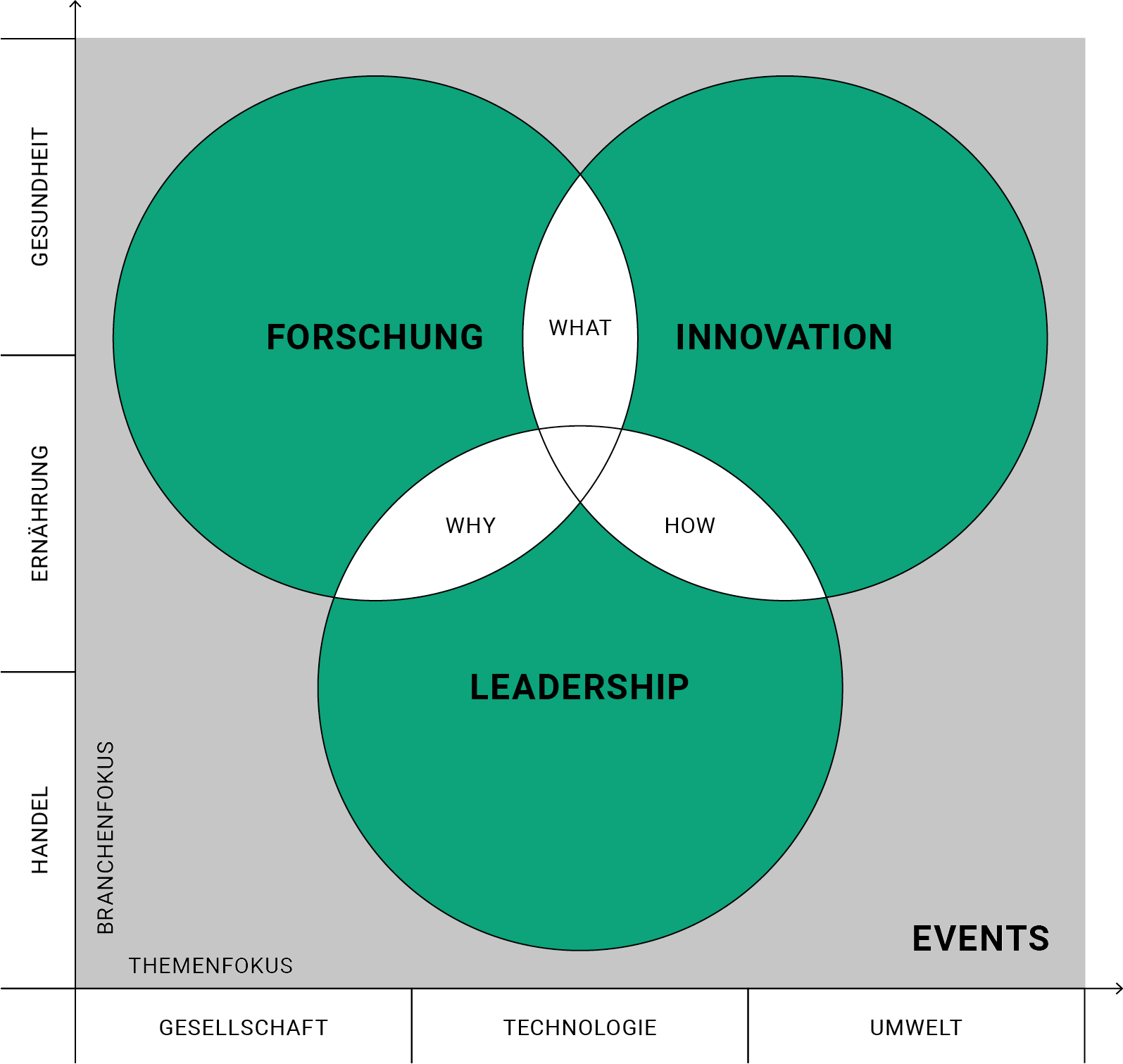

UNSERE THEMEN

Das GDI fokussiert seine Tätigkeiten auf die Branchen Handel, Food und Gesundheit und beleuchtet diese aus den Perspektiven Gesellschaft, Technologie und Umwelt.

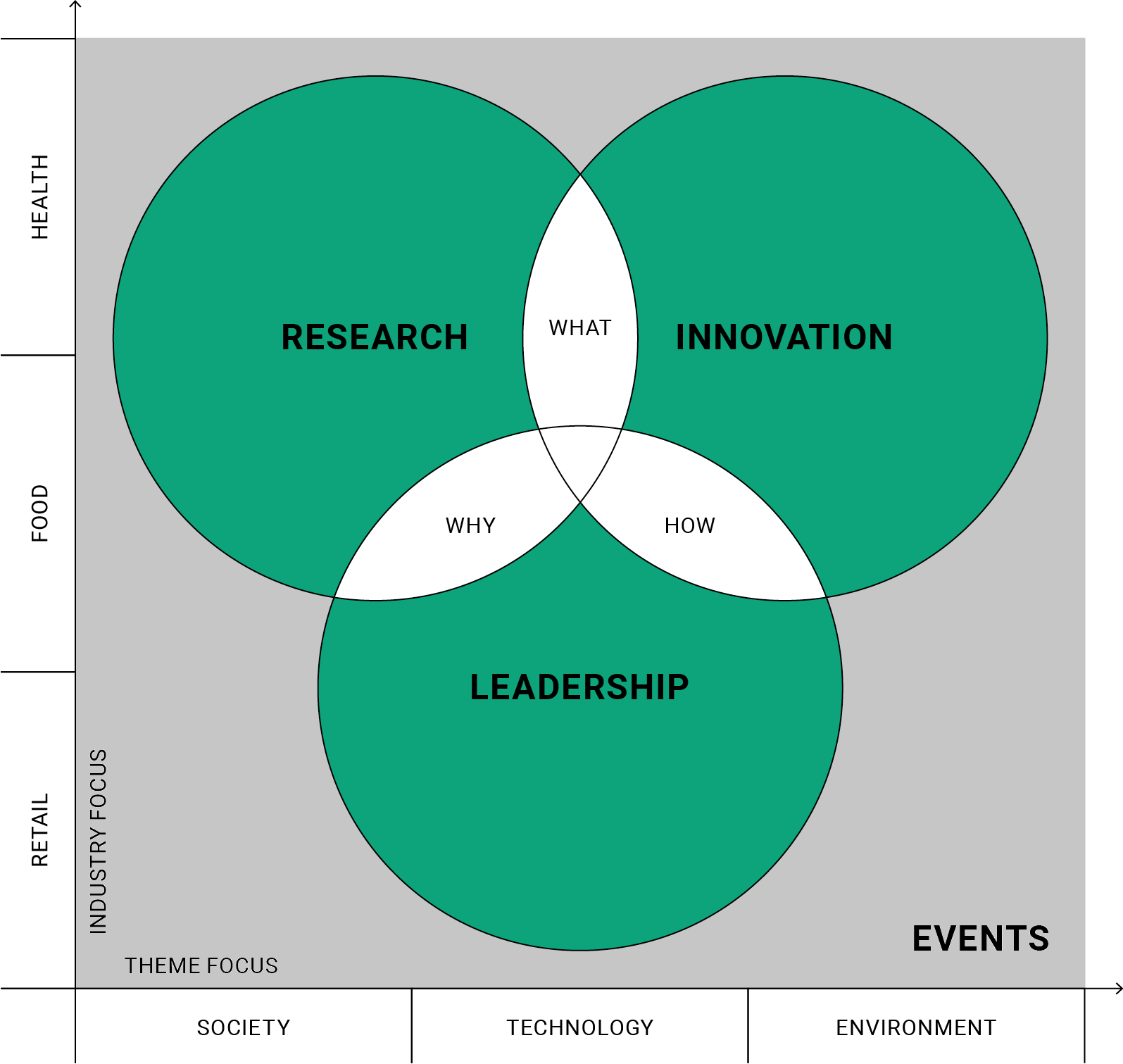

OUR FOCUS TOPICS

The GDI focuses its activities on the industries retail, food and health and examines them from the perspectives of consumption, society, technology and the environment.

ZUKUNFTSFORSCHUNG

Die Forscherinnen und Forscher des GDI Think Tank analysieren Trends über ihre gesamte Lebensdauer hinweg, erstellen mögliche Zukunftsszenarien und laden Sie ein, über die Relevanz dieser Entwicklungen für Ihr Unternehmen nachzudenken.

STRATEGISCHE INNOVATION

Zukunftsdenken ist nur nützlich, wenn es die Entscheidungsfindung verbessert. Gemeinsam mit Ihnen übersetzt das GDI Erkenntnisse in zielgerichtete Lösungen mit spezifischem Geschäftswert.

IMPACT LEADERSHIP

Gemeinsam mit Ihren Top-Führungskräften arbeiten wir an Purpose, Vision und Werten für erfolgreiche und nachhaltige Transformationen. Wir fokussieren uns dabei auf wirksame Führung zum Wohl des Unternehmens, der Gesellschaft und der Umwelt.

EVENT LOCATION

Mehrfach als Top Location ausgezeichnet, organisieren wir Ihre Veranstaltungen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Der Pioniergeist des Instituts gepaart mit der einzigartigen Lage mit herrlichem Ausblick auf die Stadt Zürich und das Seebecken machen Ihre Events zu einem einzigartigen Erlebnis.